活動事例

08

あすもり基金を活かした「コープの森」づくり

生活協同組合コープさっぽろで、森づくりを含めた環境活動全般の責任者を務められているのが、環境推進グループ長の鈴木昭徳さんです。

─ 鈴木さん、コープさっぽろという団体と、コープさっぽろが設立した森づくりのための基金について、教えてください。

鈴木:生活協同組合コープさっぽろ(以下、コープさっぽろ)は、北海道内に組合員数200万人を抱える大きな生協です。道内の世帯数約250万に対して、8割超の組織率を誇ります。

コープさっぽろによる多様な生協活動の1つとして、道内全域で取り組んでいる「コープの森」という森づくり活動があります。この活動の歴史は、地球温暖化問題が主要な議題となった北海道洞爺湖サミットの開催をきっかけとして、2008年に温暖化防止や環境保全のため「コープ未来(あす)の森づくり基金」(愛称:あすもり)を設立したことから始まりました。コープさっぽろのお店で組合員が買い物するときにレジ袋を辞退すると、1人につき0.5円をこの基金に積み立てることにしたのです。組合員のうち、およそ9割の方がレジ袋を辞退するため、年間2,400万円程度が積み立てられています。

─ 「コープの森」づくりとは、どのような活動ですか?

鈴木:2008年、コープさっぽろは基金を設立後すぐに北海道と森づくり協定を締結し、当別町の「道民の森」神居尻(かむいしり)地区で「第1回コープの森植樹祭」を開催しました。その後も、道内の市町村と協定を結び、各地の「コープの森」で植樹を進め、2019年には累計の植樹本数が10万本に達しました。また、2009年には森づくり助成制度を立ち上げ、北海道内で森づくり活動に取り組む団体の支援もおこなっています。

あすもりがめざす森づくりの象徴「Fの森」

─ いくつもの「コープの森」の中で、「Fの森」は特別な森だとうかがっています。「Fの森」とは、どのような森ですか?

鈴木:現在、コープさっぽろが力を入れて取り組んでいる森づくり活動のフィールドは、「道民の森」内にある通称「Fの森」です。「コープの森」における一般的な植樹活動では、自治体の森林整備計画にもとづいて限られた樹種(多くは針葉樹)を整列して植えることが多いのですが、「Fの森」では多くの樹種が広葉樹も針葉樹も混在して植えられています。

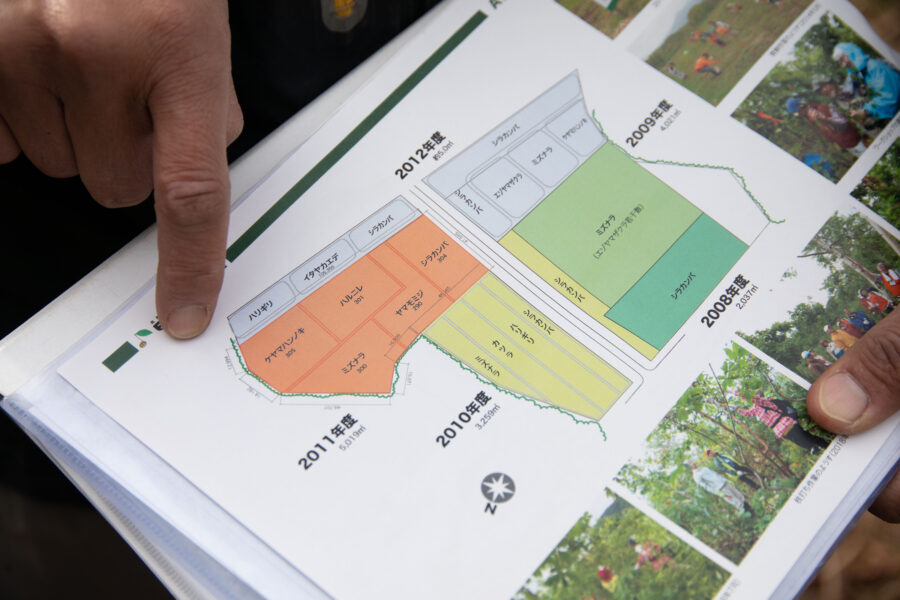

「道民の森」の森づくり活動は、2009年にAゾーンと呼ばれる区域の大規模な植樹活動から始まりました。ここでは、ハンノキ、カラマツ、トドマツ、カツラ、ミズナラなど、5年間で6,000本の苗木が植えられました。その後、Aゾーンでは植樹できる場所がいっぱいになり、別の植樹地(Fゾーン)で森づくりを始めようというタイミングで、市民参加のレベルをさらに深めることになりました。組合員が植樹に参加するだけではなく、森づくりの計画から考えてみようと、2012年に「市民のよる森づくりワークショップ」を開催することになりました。

─ 「市民による森づくりワークショップ」は、どのようにおこなわれたのですか?

鈴木:「Fの森」は、かつて町営牧場の牧草地として利用され、その後放棄地となった場所を北海道が買い取ったところです。ワークショップでは、まず市民(組合員)が専門家から自然の見方を学びながら現場を歩き、土地の特徴を把握していきました。クルミが自生しているから「クルミ平」、イトトンボを見つけた沢を「トンボ沢」、見晴らしの良い丘は「あすもりテラス」などと地名をつけて、自分たちの地図を作っていきました。「Fの森」という名前も、「道民の森」のFゾーンであることに加え、家族(Family)、未来(Future)、楽しみ(Fun)、森(Forest)などの思いも込めて、メンバーで話し合って決めたものです。2013年からは、ワークショップで作ったデザインをもとに、組合員参加による植樹祭をおこない、それ以後、植樹活動に加え、植えた苗木を育てる育樹活動も継続してきました。

ワークショップのメンバーは組合員有志20〜30名で構成され、道内の環境NPOのネットワーク組織であるNPO法人北海道市民環境ネットワーク(通称:きたネット、2024年解散)、雪印種苗株式会社(以下、雪印種苗)などの専門家がアドバイザーとして関わりました。コープさっぽろが、きたネットにワークショップの企画運営に協力を依頼したところ、雪印種苗様が自生種を使った自然復元事業をおこなっていたので、きたネットから協力を依頼して加わっていただきました。

今回の取材では、雪印種苗の木村浩二さんに現地をご案内いただきました。

─ 木村さん、「Fの森」ではどのように森づくりを進めているのですか?

木村:「Fの森」では、一度は牧場になった場所を100年前の森の姿に戻そうと、周辺の森にある樹種(多くは広葉樹)を毎年20種ほど、区画を決めてパッチワーク状に植えています。しかし、相手は自然ですから、森づくりは計画通りに進みません。雪が4mほど積もるため、雪の重みで枝が折れてしまう樹種もありますし、ウサギやネズミの食害も見られます。また、敷地の周囲からシラカンバの種子が飛んでくるため、成長が早いシラカンバが目立っている場所もあります。ただし、そうした先駆性の樹種の陰で育つ苗木もあるので、思い通りにいかないことが一概に悪いとは言えないのです。

組合員の方々は、「Fの森」では実験的な森づくりを試していることを理解し、試行錯誤する過程も学びの機会ととらえ、失敗も含めて楽しんでいらっしゃるようです。当社にとっても初めての試みばかりで、やってみないとわからないことが多いです。どうしようか迷っているならば、やってみたほうがいいと思います。

苗木の食害に関して、ケヤマハンノキやイヌエンジュはネズミが食べないと聞いたので、敷地の外周部に植樹してみるなど、自然の反応を見ながら学んで、いろいろ試しています。オオイタドリが繁茂している場所については、繁殖力が強くて排除することは無理だと諦めて、背丈を超える高さになる特性を生かして迷路を作り、子どもたちに楽しんでもらおうと考えました。むやみに自然と対立しないように、柔軟に対応しています。

100年前の姿を目ざして学び続ける森づくり

─ 森づくりの活動を継続していくために工夫していることがあれば、教えてください。

木村:寒い北海道では植物の成長が遅いので、森づくりにはとても時間がかかります。一方で、森づくり活動では継続性が大事です。コープさっぽろでは、植樹をおこなう際にオリジナルの樹名板を取り付けたり、植樹後も苗木の周りの草を刈り取ったり(ツボ刈り)するなど、体験しながら森との関係を深めるように工夫しています。

2018年、雪折れの影響などで曲がったミズナラの枝を取り除く枝打ちのイベントを実施しました。子どもたちでもノコギリで枝を伐ることができるので、子どもたちに枝を取ってもらって、それを円山動物園のゾウにプレゼントするという企画でした。ゾウは、ミズナラの枝が好物で、葉っぱがなくてもバリバリと食べてくれます。円山動物園では、ゾウの糞から堆肥を作っており、それを周辺の学校や農家などで利用しているため、子どもたちの枝打ちは資源循環の一部も担っているのです。

─ 最後に鈴木さん、今後の「Fの森」の森づくりは、どのように進めていくのでしょうか?

鈴木:「Fの森」は、ほかの「コープの森」のモデルとなるような森づくり活動を目ざしているので、成功事例をつくることが目標になっています。ここでは、計画通りに森を再生させることよりも、思い描いたように進まない現実も受け止め、森づくりのプロセスを学びの機会ととらえて、活動を継続することが目標になっています。

このユニークな取り組みは、基金という財源があるから進められている側面はあるのでしょうが、組合員メンバーの高い意欲と木村さんのような専門性があってこそ、成り立っているのだと思います。そして、継続性が求められる森づくり活動においては、自然に逆らわず、わからないことを試しながら、失敗からも学び続けていくという心構えが大事なのだと思います。